Auflösung (1929)

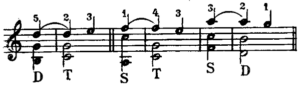

Auflösung nennt man die durch die spannende Wirkung einer Dissonanzbildung bedingte Fortschreitung einer oder mehrerer Stimmen. Je nach der Natur der Dissonanzbildung wird entweder eine Auflösung bei bleibender Harmonie oder aber die Fortschreitung zu einer neuen Harmonie erwartet, ersteres bei sogenannten Vorhalten, wo statt eines Akkordtones ein demselben benachbarter Ton eingestellt ist (kleine oder große Ober- oder Untersekunde, meist aus der vorausgehenden Harmonie herüber gehalten), dessen nachträglicher Wegtritt daher als Auflösung der Dissonanz erwartet wird, z. B.:

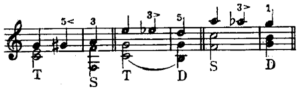

Dagegen drängen chromatisch veränderte Akkordtöne (alterierte Töne) zur Fortschreitung in eine neue Harmonie, der als Prim, Terz oder Quinte der Ton angehört, zu welchem der alterierte Ton leitet:

Auf der Erfüllung solcher Erwartungen beruht die Selbstverständlichkeit musikalischer Entwicklungen, auf ihrer Nichterfüllung das Überraschende von Anderswendungen.

In der neueren Musik werden vielfach Zusammenklänge, die nach der Dreiklangslehre als dissonant gelten, wie konsonante Akkorde behandelt. Hieraus ergeben sich neue Gesetzmäßigkeiten, die bis zur völligen Aufhebung des Auflösungsbedürfnisses führen können. Anstelle der Nichtauflösung wird dann gerade die Auflösung mit ihrer Einführung von Konsonanzen zum besonderen Ausdrucksmittel und unterliegt Beschränkungen in ihrer Anwendung, ähnlich wie im reinen Dreiklangsstil die Nichtauflösung der Dissonanz. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 77]