Klang (1882)

Klang nennt man die hörbaren Schwingungen elastischer Körper, d. h. Klang ist die wissenschaftliche Bezeichnung dessen, was der Laie Ton nennt. Man sagt [um 1880] völlig gleichbedeutend: das Instrument hat einen schönen, weichen "Klang" oder "Ton".

Die Akustik unterscheidet Klang und Geräusch und versteht unter letzterem den durch unregelmäßige, unter erstem den durch regelmäßige Schwingungen hervorgebrachten Gehörseindruck. Regelmäßige Schwingungen sind solche, welche sich mit gleicher Geschwindigkeit der Folge wiederholen, wie die des Pendels einer Uhr. Da von der Geschwindigkeit der Folge (Periode) der Einzelschwingungen die Höhe des gehörten Tons abhängt, so geben Schwingungen von sich gleichbleibender Periode Töne oder Klänge von konstanter Tonhöhe.

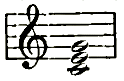

Seit man weiß, dass die Klänge unserer Musikinstrumente nicht einfache Töne, sondern aus einer Reihe einfacher Töne zusammengesetzt sind, welche bei angespannter Aufmerksamkeit wohl unterscheidbar sind, aber gewöhnlich nicht unterschieden werden, hat das Wort Klang in der Wissenschaft die allgemeinere Bedeutung erhalten, während man unter "Ton" den einfachen Ton als Teil des Klangs versteht. Der Klang wird seiner Höhe nach bestimmt nach der Tonhöhe der tiefsten und (in der Regel) stärksten der ihn zusammensetzenden Töne, die man auch Teiltöne, Partialtöne, Aliquottöne nennt. Da alle übrigen Teiltöne höher liegen als der dem Klang den Namen gebenden Grundton, Fundamentalton, Hauptton, so nennt man sie gewöhnlich Obertöne, versteht aber unter dem zweiten Oberton nicht den dritten Ton der Reihe, sondern den zweiten. Insofern die übrigen Töne für gewöhnlich über dem Grundton überhört werden, heißen sie auch Beitöne, sofern sie in einem nahen verwandtschaftlichen (harmonischen) Verhältnis zu jenem stehen, auch harmonische Töne (sons harmoniques [französisch], nicht: Harmonikatöne). Die Reihe der ersten 16 Partialtöne ist z. B. für den Ton C:

Die in halben Noten gegebenen Töne sind sämtlich Bestandteile des Durakkords des Grundtons (C-Dur-Akkord), und es unterliegt keinem Zweifel, dass die Konsonanz des Durakkords (Durkonsonanz) auf die Obertonreihe bezogen werden muss, d. h. dass ein Durakkord, gleichviel in welcher Umlagerung der Töne, aufzufassen ist als ein Klang, in dem diese oder jene Obertöne verstärkt sind (die den selbständig hervorgebrachten Tönen des Akkords entsprechenden). Folgende Beispiele mögen das verdeutlichen; der dem Akkord nachgesetzte tiefe Ton ist der Grundton des Klanges, als dessen Vertreter der Akkord anzusehen ist:

Der hier angezeigte Grundton des vertretenen Klanges ist sogar jederzeit als Kombinationston vorhanden. Es ergänzt sich aber die Reihe der Partialtöne nicht allein durch die Kombinationstöne bis hinab zum Klanggrundton, sondern sie setzt sich auch nach der Höhe hin fort durch die Obertonreihen der Akkordtöne. Aus diesem Grund ist es ganz natürlich, dass heute für das musikalische Hören auch noch weit höhere Obertöne als die im einzelnen Klang (Ton eines Instruments) noch unterscheidbaren eine große Rolle spielen. Denn in der [um 1880] modernen harmonischen Musik werden durch den Akkord schon sehr hoch liegende Obertöne in ungewöhnlicher Stärke hervorgebracht, und noch höhere kommen als deren nächste Obertöne hinzu; die einstimmige Musik des Altertums und frühen Mittelalters dagegen musste sich notwendigerweise innerhalb eng gezogener Grenzen harmonischer Verständlichkeit bewegen, weil für sie nur die nächsten Obertöne in Betracht kommen konnten.

Die oben [im ersten Notenbeispiel] mit * bezeichneten Partialtöne stimmen nicht genau in der Tonhöhe mit den sie repräsentierenden Noten überein. Eine selbständige Hervorbringung derselben im Akkord wird nämlich nicht mehr im Sinn der Obertonreihe verstanden, vielmehr werden dieselben dann immer im Sinn von annähernd entsprechenden, im Mollsinn verwandten Tönen (siehe weiter unten) aufgefasst. Das geschieht überhaupt mit allen den Obertönen von dem siebten an, deren Ordnungszahlen Primzahlen sind. Diejenigen aber, deren Ordnungszahlen Produktzahlen sind (9=3x3, 15=3x5, 25=5x5 etc.), werden als Obertöne der Obertöne, als sekundäre Obertöne, verstanden, d. h. als integrierende Bestandteile der primären (der 9. als 3. des 3., der 15. als 5. des 3. etc.). Werden dieselben im Akkord vertreten, d. h. in gleicher Stärke mit primären hervorgebracht, so wirken sie als Dissonanz. Es erscheint dann der primäre Oberton, dessen Obertöne sie sind, selbst als Klanggrundton, so dass zwei Klänge auf einmal vertreten sind. Eine Ausnahme macht nur das einfachste Verhältnis, das von 2:1, das Oktavverhältnis, dessen Potenzierung niemals eine Dissonanz ergibt. Auch können alle anderen Intervalle um eine oder mehrere Oktaven erweitert oder verengert werden, ohne ihre Harmoniebedeutung zu verändern. Streichen wir deshalb alle Oktavtöne aus der Obertonreihe weg, so bleiben als verschiedenartige Bestandteile der Durkonsonanz des Oberklangs nur übrig der Grundton (1), die Duodezime (3) und Septdezime (5). Die Urgestalt des Durakkords ist deshalb nicht eigentlich der Dreiklang in enger Lage,

C-Dur, enge Lage

sondern die weite Lage:

C-Dur, weite Lage

Die Ordnungszahlen der Partialtöne repräsentieren zugleich die relativen Schwingungszahlen der durch sie gebildeten Intervalle, z. B. ist das Schwingungsverhältnis des 15. zum 16. Oberton (Leittonverhältnis h:c) = 15:16. Vergleiche Intervall. Dass der Wohlklang gewisser in neuerer Zeit (Wagner) sehr beliebter Dissonanzen wohl auf die annähernde Übereinstimmung mit höheren Obertönen bezogen werden muss (z. B. c, e, b, fis' = 4:5:7:11), sei nicht vergessen.

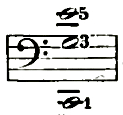

Die Konsonanz des Mollakkords ist aus der Obertonreihe nicht zu erklären, und alle Versuche, dies dennoch zu tun (Helmholtz), müssen zu Resultaten führen, die den Musiker nicht befriedigen. Dagegen hat eine vollkommen gegensätzliche Betrachtungsweise den gewünschten Erfolg. Längst vor Entdeckung der Obertöne bezog man die Durkonsonanz auf die Saitenteilung 1-1/6, d. h. 1 ist die Saitenlänge des Grundtons, 1/2 die der Oktave, 1/3 die der Duodezime usw. bis zum 6. Partialton. Die Mollkonsonanz dagegen bezog man auf die Umkehrung der Reihe, also auf die Saitenlängen 1-6, d. h. 1 ist der Hauptton, 2 die Unteroktave, 3 die Unterduodezime etc. Diese Auffassung der Mollkonsonanz als polarischen Gegensatzes der Durkonsonanz findet sich, soviel mir [Hugo Riemann] bekannt, zuerst bei Zarlino im 30. Kapitel der "Istitutioni armoniche" (1558), wird auch von Tartini (1754 u. 1767), der, wie Zarlino, einer der gelehrtesten und geistreichsten Theoretiker gewesen ist, und in neuester Zeit seit M. Hauptmann (1853) durch eine große Anzahl junger Theoretiker mit mehr oder minder Konsequenz (O. Kraushaar, O. Tiersch, O. Hostinsky) sowie mit voller Schärfe und Konsequenz von A. v. Öttingen und dem Herausgeber dieses Lexikons [Hugo Riemann] verfochten. Die Mollkonsonanz ist in ganz derselben Weise auf eine Untertonreihe zu beziehen wie die Durkonsonanz auf die Obertonreihe. Die akustischen Phänomene, welche die Annahme dieser Untertonreihe rechtfertigen, sind das des Mittönens und das der Kombinationstöne. Ein klingender Ton bringt klangfähige Körper zum Mittönen, deren Eigenton einem seiner Untertöne entspricht, oder, was dasselbe ist, von deren Eigenton er Oberton ist. Allerdings machen die mittönenden Körper zunächst starke partielle Schwingungen (mit so viel Knoten, dass der erregende Ton hervorgebracht wird), aber sie machen daneben auch (schwächere und daher schwerer wahrnehmbare) totale. Der tiefste Kombinationston eines Intervalls ist immer der erste gemeinsame Unterton beider Intervalltöne, z. B. für e':g'=C, für c'':d'' ebenfalls C, aber auch für e':d''=C usw. Die Reihe der 16 ersten Untertöne ist, wenn wir c''' als Ausgangston (Hauptton) nehmen:

Die Ordnungszahlen der Untertöne repräsentieren die relativen Saitenlängen derselben. Die Schwingungsverhältnisse würden ausgedrückt werden durch die Reihe der einfachen Brüche: 1, 1/2, 1/3 etc., ebenso wie umgekehrt die relativen Saitenlängenverhältnisse für die Töne der Obertonreihe durch die Reihe der einfachen Brüche dargestellt würden; zum Beispiel ist die Oktave c:c' im Sinn der Obertonreihe (c=1 angenommen) hinsichtlich der relativen Schwingungszahlen durch 1:2, hinsichtlich der Saitenlängen aber als 1:1/2, im Sinn der Untertonreihe dagegen (c' als 1 angenommen) hinsichtlich der Schwingungszahlen als 1:1/2, hinsichtlich der Saitenlängen aber als 1:2 zu bezeichnen. Der 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 12., 16. etc. Überhaupt alle Töne der Untertonreihe, welche tieferen Oktaven des 1., 3. und 5. Untertons entsprechen, sind ganz ebenso Bestandteile des Mollakkords unter c, des c-Unterklangs, wie dieselben Zahlen der Obertonreihe den Durakkord über dem Hauptton, dem Oberklang (im oben gegebenen Beispiel den C-Dur-Akkord), ergeben. Der 7., 11., 13. Unterton, überhaupt alle Primzahlen entsprechenden vom 7. an, sind für Akkordbildungen so wenig brauchbar wie die primären Obertöne vom 7. an. Die Produktzahlen entsprechenden aber (9=3x3, 15=3x5 etc.) sind als sekundäre Untertöne ebenso dissonant gegen den Hauptton des Unterklangs wie die sekundären Obertöne gegen den Hauptton des Oberklangs. Sie werden, wie jene, nicht direkt auf den Hauptton bezogen, sondern durch Vermittlung primärer Partialtöne, von denen sie wiederum primäre Partialtöne sind, d. h. sie vertreten deren Klänge, so dass ihre Hervorbringung mit primären Untertönen im Akkord als gleichzeitige Vertretung zweier Klänge Dissonanz ist. Vergleiche Klangfolge und Dissonanz. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 454ff]