Faux bourdon (1929)

Faux bourdon (französisch, italienisch: Falso bordone, englisch: Fa-burden),

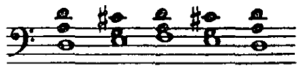

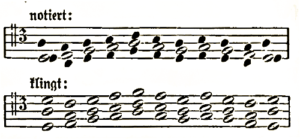

- eine wohl aus England stammende, um 1200 nachweisbare, vielleicht aber noch ältere Art des improvisierten Diskant auf Grund des Cantus firmus der Kirchengesänge, welche wahrscheinlich erst nach der Rückkehr der Kurie aus dem Exil zu Avignon (1377) nach Rom verpflanzt wurde. Das Wesen des Faux bourdon besteht in der fortgesetzten Begleitung des Cantus firmus mit der oberen Terz und Sexte, aber zu Anfang und Ende jeder Melodiephrase statt der Terz mit der Quinte und statt der Sexte mit der Oktave. Diese Art der Begleitung durch zwei höhere Diskante, den Treble (Sopran) und Mene (Mittelstimme, Alt) wurde in der Weise durch die Déchanteurs improvisiert, dass sie den Cantus firmus selbst ablasen und sich dachten, dass sie jeden Melodieteil im Einklang anfingen und endeten und im übrigen Unterterzen sängen, aber zu Anfang, statt im Einklang, der Mene mit der Quinte und der Treble mit der Oktave einsetzten. Die Phrase d-e-f-e-d begleiteten also Mene und Treble eingebildetermaßen mit d-c-d-c-d, was aber zufolge der Verschiedenheit der effektiven Tonlage, in der sie sangen, ergab:

Die drei verschiedenen Arten des Ablesens des Cantus firmus hießen die 3 Sights des Faux bourdon, ein Ausdruck, von welchem die lange rätselhaft gewesene Bezeichnung des Faux bourdon als Discantus visibilis abgeleitet ist; die ältesten Beschreibungen des Faux bourdon (faburden - abgesehen von älteren seine Existenz verratenden Andeutungen) sind zwei altenglische Traktate aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts von Lionel Power und Chilston (abgedruckt bei Hawkins Gen. Hist. II; vgl. Riemann, Geschichte der Musiktheorie S. 141ff). Die Überführung des mechanischen Faux bourdon in eine freiere Setzweise (auch mit Hinzufügung einer Bassstimme) lehrt der um 1450 schreibende Guilelmus Monachus, dessen Traktat De praeceptis artis musicae… bei Coussemaker (Script., III 273ff) abgedruckt ist. Guilelmus beschreibt auch eine zweistimmige Form des Faux bourdon, die er Gymel nennt (= Cantus gemellus, Zwillingsgesang); wahrscheinlich ist diese die Urform (wechselnd zwischen Unter- und Oberterzen, die sich durch den eine Oktave höheren Klang in Sexten und Dezimen verwandelten) und letzten Endes mit dem Organum (siehe dort) identisch. Vgl. G. Adler, Studie zur Geschichte der Harmonie (1881) und Riemann, Handbuch der MG. I. 2, S.159ff. Die Hymnensätze Dufays in den DTÖ VII S. 159ff (aus den Trienter Codices) wechseln vielfach zwischen frei verzierten Fauxbourdons, die voll notiert sind, und nur choraliter notierten (wohl auch en fauxbourdon zu singenden) und solchen mit notiertem Cantus und Tenor und der Anweisung Contra per fauxbourdon. Nach Veröffentlichung dieser Belege bedarf der Einfluss des Faux bourdon auf die Schreibweise der Dufay-Epoche keiner Bestätigungen mehr. Doch ist durch die ·Wiederentdeckung der Ars nova der Franzosen und der Florentiner Madrigalisten außer Zweifel gestellt, dass dieser Einfluss nur ein sekundärer, akzessorischer, nicht ein grundlegender gewesen ist. Die frei erfundenen Melodien der Ars nova mit ergänzender und stützender Bassstimme müssen fortan als der eigentliche Ausgangspunkt des kontrapunktischen Stils gelten, dessen Weiterentwicklung die Engländer (Dunstable) allerdings wesentlich gefördert, den sie aber nicht erfunden haben.

- Später verstand man unter Faux bourdon eine schlichte Harmonisierung des Cantus firmus, zwar nicht wie früher in steter Parallelbewegung, aber doch überwiegend oder ausschließlich Note gegen Note in konsonanten Akkorden (z. B. Allegris 9-stimmiges Miserere), noch im 17. Jahrhundert auch einen jedenfalls nach ähnlichen Regeln improvisierten, aber mit Trillern und Koloraturen aufgeputzten Contrappunto alla mente.

- Endlich gebraucht man auch die Bezeichnung Falso bordone für die Rezitation der Psalmen, welche ganze Sätze bis auf die Interpunktionen in einer Tonhöhe hält. Es liegt nahe, auch hierfür an eine zeitweilig eingebürgerte mehrstimmige Ausführung als wirklicher Faux bourdon zu denken.