Guido von Arezzo, Guido Aretinus (1929)

Guido (von Arezzo, Guido Aretinus) geboren gegen 995 nach der Tradition zu Arezzo (Toscana), nach [um 1930] neueren Forschungen aber (Dom Germain Morin in der Revue de l'Art Chrétien 1888, III) aus der Gegend von Paris gebürtig (?), erzogen im Kloster St. Maur des Fossés bei Paris (weshalb auch seine Schriften mehrfach unter dem Namen Guido de Sancto Mauro zitiert werden; vgl. Vierteliahrsschr. f. MW. 1889, S. 490), von wo er zuerst nach Pomposa bei Ferrara und später nach Arezzo kam; ein um die Musiktheorie und musikalische Praxis hochverdienter Benediktinermönch. Er erregte angeblich durch hervorragende Kenntnisse den Neid seiner Ordensbrüder, die ihn bei seinem ebenfalls den Namen Guido tragenden Abt verleumdeten, so dass er es schließlich für gut befand, das Kloster Pomposa zu verlassen. Er scheint sich danach in das Benediktinerkloster zu Arezzo zurückgezogen zu haben, von wo aus sich der Ruf seiner Gelehrsamkeit und seiner Erfindungen für die Erleichterung des Singunterrichts verbreitete, so dass er 1026 (1028?) vom Papst Johann XIX. nach Rom befohlen wurde, um seine Methode persönlich auseinanderzusetzen. Guido überzeugte den Papst vollständig von deren Vorzüglichkeit, und es ist kaum zweifelhaft, dass seine Verbesserungen der Notenschrift schon damals der Kirche allgemein empfohlen wurden. Obgleich der Abt von Pomposa, der in Rom weilte, sich mit ihm versöhnte und ihn bat, in sein Kloster zurückzukehren, so scheint Guido dies doch nicht getan zu haben, da aus den Notizen verschiedener Annalisten hervorgeht, dass Guido 1029 Prior des Kamaldulenserklosters Avellano wurde (gestorben 17. Mai 1050 (?)).

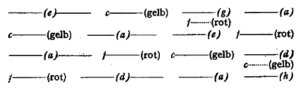

Das größte Verdienst Guidos und unstreitig eins von solcher Bedeutung, wie ihrer nur wenige in der Geschichte der Musiklehre zu verzeichnen sind, ist die Erfindung des noch heute in derselben Weise üblichen Gebrauchs der Notenlinien. Allerdings hat Guido nicht so mit einem Male das vollendete Notensystem geschaffen. Er fand Elemente desselben vor und ließ auch den nachfolgenden Generationen noch viel zu tun übrig. Der Gebrauch einer und auch zweier Linien (der roten f-Linie und der gelben c-Linie) reicht über das Ende des 10. Jahrhunderts bis in die Zeit vor Guidos Geburt zurück: Die Unsicherheit der Tonhöhenbedeutung der Neumen (siehe dort) schwand aber tatsächlich erst ganz, als Guido vier Linien einführte. Er behielt die rote f-Linie und gelbe c-Linie bei, fügte aber zwischen beiden eine schwarze für a ein, die fehlenden Töne fielen dann auf die Zwischenräume. Je nach dem Umfang des zu notierenden Gesangs wurde oben oder unten eine weitere Linie hinzugenommen:

Die eingeschobene f-Linie bedeutete das eingestrichene f, die eingeschobene c-Linie das kleine c.

Man gefällt sich seit einiger Zeit darin, Guido alle Erfindungen abzusprechen, wie man ihm ehedem alles und jedes, auch die Erfindung des Klaviers, ja der Musik überhaupt zusprach. Seine Verbesserung der Notenschrift ist unbestreitbar; die Mensuralnoten (siehe dort) hat er freilich nicht erfunden, sondern setzte auf sein Liniensystem entweder die (viel älteren) Tonbuchstaben selbst (so in seinen Traktaten) oder Neumen. Die Erfindung der Solmisation (siehe dort) ist ihm gleichfalls abgesprochen worden; durch seinen Brief an den Mönch Michael ist aber verbürgt, dass er sich des Versus memorialis: Ut queant laxis… bediente, um die Intervallverhältnisse eines zu studierenden Gesangs klarzumachen. Aber Guido beschränkte sich darauf, das damit gegebene Hexachord in den zwei Lagen c-a und g-e' zu demonstrieren und verhielt sich ablehnend gegen die Einführung des Hexachords auf f-d mit b in den Elementarunterricht (vgl. Riemann, Handb. d. MG. I, 2, S. 171ff). Bereits der nicht viel über ein halbes Jahrhundert nach Guido blühende Johannes Cotton schreibt aber Guido sowohl die gesamte Mutation als die "harmonische Hand" (siehe Guidonische Hand) zu. Ganz bestimmt hat aber Guido noch nicht daran gedacht, die Buchstabennamen der Töne durch die Silbennamen UT, RE, MI usw. zu ersetzen. Das war zweifellos erst eine Folge der allgemeinen Gewöhnung an die Mutation.

Guido nimmt auch in der Geschichte des mehrstimmigen Tonsatzes eine bedeutsame Stelle ein, da er gegen das Hucbaldsche Parallel-Organum auftrat und die Regeln für das Zusammenlaufen der Stimmen bei den Schlüssen durch die Theorie des Occursus neu formulierte. (Vgl. Riemann, Geschichte der Musiktheorie, S. 73ff).

Guidos Schriften sind: Micrologus de disciplina artis musicae nebst einem Brief an den Bischof von Arezzo (deutsch von Raim. Schlecht i. d. Monatsh. f. MG. V, 135, und von Hermesdorff, 1876; neue Textausgabe von A. Amelli, Rom 1904); Regulae de ignoto cantu (Prolog zu Guidos mit Linien notiertem Antiphonar); Epistola Michaeli Monacho de ignoto cantu directa (sämtlich abgedruckt bei Gerbert, Script. II, 2-50; deutsch 1884 von Hermesdorff).

Einen Commentarius anonymus in Micrologum Guidonis Aretini veröffentlichte 1917 C. Vivell in den Sitzungsberichten der Wien. Ak. d. Wiss. (phil.-hist. Kl.), B. 185. Nur wenig jünger als Guido sind wohl die Musicae Guidonis regulae rhythmicae, der Tractatus correctorius multorum errorum qui fiunt in cantu Gregoriano und Quomodo de arithmetica procedit musica (bei Gerbert). Vgl. L.Angeloni, Sopra la vita, le opere ed il sapere di Guido d'Arezzo (1811), Kiesewetter, Guido von Arezzo (1840): G. Ristori, Biografia di Guido Monaco d'Arezzo (2. Aufl. 1868); M. Falchi, Studi su Guido Monaco di S. Benedetto (1882), A. Brandi, Guido Aretino (Turin 1882, mit Bibliographie und Abdruck von Guidos Schriften); J. A. Lans, Offene Briefe über den Kongreß von Arezzo (1883) und die Abhandlung von Dom Morin (1888, s. oben). Ein Guido-Denkmal von Salvini wurde 2. Sept. 1882 in Arezzo enthüllt. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 675f]