Buchstabentonschrift (1882)

Buchstabentonschrift ist die Anwendung der Buchstaben zur Bezeichnung der Töne. Es scheint, dass die Buchstabentonschrift die älteste Art der Notenschrift ist; wenigstens finden wir sie bereits bei den Griechen (vgl. Griechische Musik). Die griechische Buchstabentonschrift hielt sich, zum mindesten in den Traktaten der Musiktheoretiker, bis ins 10. Jahrhundert n. Chr., während die Praxis sich ungefähr seit dem 6. Jahrhundert, vielleicht noch früher, der Neumenschrift bediente. Im 10. Jahrhundert aber finden wir zuerst eine neue Art der Buchstabentonschrift, nämlich mit lateinischen Buchstaben und zwar mit den sieben ersten Buchstaben des Alphabets: A B C D E F G für die sieben Töne der diatonischen Skala [siehe Grundskala]. Doch hatten dieselben damals nicht gleich die Bedeutung, welche sie heute haben, vielmehr entsprachen sie unsern heutigen c d e f g a h. Oberhalb G folgte wieder A, unterhalb A wieder G, gerade so wie heute.

Der Herausgeber des vorliegenden Lexikons [Hugo Riemann] hat diese Art der Buchstabentonschrift die "fränkische" genannt, weil sie allem Anschein nach fränkischen Ursprungs ist. Dieselbe kam nach den Zeugnissen frühmittelalterlicher Schriftsteller für Saiteninstrumente (Psalterium, Rotta) zur Anwendung und wurde für die damals in Aufnahme kommende Orgel bald allgemein. Die Mönche, damals die einzigen Musiktheoretiker, führten sie bald in ihre Traktate ein, aber in einer veränderten Gestalt, indem sie dieselbe auf das griechische System (eine Molltonleiter durch zwei Oktaven), das noch immer lebendig war, übertrugen. Dadurch erhielt A die Bedeutung, die es noch heute hat, d. h. während in der fränkischen Buchstabentonschrift C D und G A Halbtonschritte waren, wurden in der reformierten, die man nach ihrem mutmaßlichen Umgestalter (Odo von Clugny, gest. 942) die "Odonische" nennen kann, B C und E F Halbtonschritte. B war also der Ton, den wir heute H nennen.

Schon im 10. Jahrhundert fing man an, die Buchstaben für jede Oktave verschieden zu gestalten. Das griechische System war um einen Ton nach der Tiefe bereichert worden, nämlich um unser großes G. Dieses bezeichnete man durch das griechische Gamma: Γ. Dann folgte die Oktave der großen Buchstaben A B C D E F G, weiterhin die der kleinen a b c d e f g; brauchte man noch höhere, so verdoppelte man die kleinen Buchstaben aa bb cc dd […]. Anstatt in der zweiten Oktave die kleinen Buchstaben zu bringen, bediente man sich zeitweilig auch der weiter folgenden [Buchstaben] H I K L M N O P, und zwar kommt diese Buchstabentonschrift A-P (die fälschlich sog. Notation des Boëtius, Notation boétienne) im fränkischen Sinn (H = unser c) wie im Odonischen ( H = a) vor. Überhaupt hielt sich die fränkische Buchstabentonschrift neben der Odonischen mindestens bis ins 12. Jahrhundert hinein.

Nachdem man erst die Kenntnis des Ursprungs der Doppelbedeutung der Buchstaben verloren hatte, konnte es leicht geschehen und geschah, dass man sich derselben auch in einer dritten, vierten etc. Bedeutung bediente, je nach der Stimmung des Instruments, für welches sie zur Anwendung kam. Es herrschte daher in den theoretischen Traktaten des 12. und 13. Jahrhunderts eine vollständige Willkür in der Verwendung der Buchstaben als Zeichen für die Tonhöhe, z. B. kommt A in der Bedeutung unseres F vor etc.

Als wirkliche Tonschrift für die Praxis verlieren wir dann längere Zeit die Buchstabentonschrift aus den Augen. Durch des Guido von Arezzo (gest. 1037) Erfindung oder Einrichtung unserer modernen Notation auf Linien, die aber, wie die vorgezeichneten Schlüssel noch verraten, nichts weiter ist als eine abgekürzte und anschaulichere Buchstabentonschrift, kam der Gebrauch der Buchstaben, wenigstens für die Notierung der Gesänge, nach und nach immer mehr ab, während die Instrumentalisten sich ihrer wohl nach wie vor weiter bedient haben werden. Leider haben wir keine notierten Instrumentalkompositionen, die älter wären als aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Um diese Zeit endlich taucht die Buchstabentonschrift wieder auf und zwar als bekannte Orgeltabulatur (siehe Tabulatur). Die Buchstabenbedeutung ist nur noch eine einzige, feststehende, nämlich die Odonische, wie sie ins Guidonische Liniennotensystem übergegangen und Grundlage der Mensuralnotenschrift geworden war. Dagegen finden wir verschiedene Arten der Buchstabenordnung bezüglich der Oktaventeilung. Neben der alten: Γ, A-G, a-g etc. finden wir ,f-,e, f-e, f'-e', seltener G-F, g-f etc., und es tauchen bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts die Anfänge unsrer heutigen Oktaventeilung auf, die immer mit c beginnt (wie die fränkische mit dem unser c bedeutenden A). Vollständig entwickelt finden wir die heutige zuerst zu Anfang des 17. Jahrhunderts bei Michael Prätorius (1619). Doch erhielt sich die alte Oktaventeilung - als A-G, a-g, a'-g', nach der Tiefe erweitert ,A-,G - so lange, wie überhaupt die Tabulatur gebraucht wurde (bis ins vorige Jahrhundert [18. Jh.]), und daneben eine im 16. Jahrhundert aufgekommene, welche die Oktaventeilung zwischen B und H (B rotundum und quadratum) setzte (vgl. Grundskala und Versetzungszeichen): ,A ,B H C D E F G A B h c d e f g a b h c d e etc.

Über die rhythmischen Wertzeichen und Pausezeichen der Tabulaturen vgl. Tabulatur.

Während für die Praxis die Buchstabentonschrift gänzlich abgekommen ist, bedienen sich ihrer die Theoretiker in ihren Abhandlungen nach wie vor zur Demonstrierung der akustischen Verhältnisse etc., aber stets nur mit der Teilung von c aus. Doch hat man in neuerer Zeit von den großen und kleinen Buchstaben einen abweichenden Gebrauch gemacht. Erstens hat sich seit Anfang dieses Jahrhunderts [seit 1800] eine Akkordbedeutung der Buchstaben eingebürgert, indem man unter einem großen Buchstaben den Dur-Akkord des durch den Buchstaben bezeichneten Tons (ohne Rücksicht auf die Lage in dieser oder jener Oktave) und unter einem kleinen Buchstaben dessen Moll-Akkord versteht, z. B. A = A-Dur, a = A-Moll. Eine kleine Null bezeichnet dann den verminderten Dreiklang, z. B. a0 = a:c:es. Eine andre Bedeutung der Null etc. siehe unter Klangschlüssel. Auch versteht man wohl unter A die A-Dur-Tonart.

Moritz Hauptmann und seine Schüler brauchen große und kleine Tonbuchstaben wieder in anderem Sinn, nämlich zur Unterscheidung der Quinttöne und Terztöne. Macht man nämlich z. B. von C aus vier Quintschritte nach oben, so erreicht der vierte einen Ton E (ganz abgesehen von der Oktavlage). Dieser Ton stimmt nicht genau überein mit der Terz von C, sondern ist etwas höher; die Schwingungszahl für die vierte Quinte ist 81 (=34), das nächst tiefere c ist dann die nächst kleinere Potenz von 2, d. h. 64 (vgl. Intervall 2). 64:81 ist also der Quotient für diese sog. pythagoreische Terz. Dagegen ist das Verhältnis der großen Terz als das des vierten zum fünften Partialton (siehe Klang) = 4:5 oder, was dasselbe ist, 64:80, d. h. die Terz ist um 80:81 tiefer als die vierte Quinte. Diesen Unterschied nennt man das syntonische Komma. Hauptmann bezeichnet alle Töne, welche durch Quintschritte erreicht werden, durch große Buchstaben. Die Terztöne dagegen bekommen kleine Buchstaben, z. B. CeG, aCe etc. Diese Bezeichnungsweise stellte sich für die exakte wissenschaftliche Behandlung als unzulänglich heraus, z. B. musste die zweite Oberterz von C, als Terz von e, wieder mit einem großen Buchstaben geschrieben werden: Gis, d. h. sie war nicht unterschieden von der um zwei syntonische Kommata höhern achten Quinte. Deshalb griff Helmholtz in der 1. Auflage der "Lehre von den Tonempfindungen" zu dem Auskunftsmittel eines die Vertiefung andeutenden Horizontalstrichs unter dem großen Buchstaben für die zweite Oberterz: C e, e Gis und eines ebensolchen über dem Buchstaben als Zeichen der Erhöhung für die zweite Unterterz […].

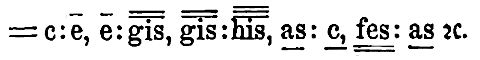

Endlich vereinfachte A. v. Öttingen das Verfahren, indem er gleich zuerst zu den Horizontalstrichen griff und von der Verwendung der großen Buchstaben gänzlich absah. Er bezeichnete nämlich durch den Horizontalstrich über dem Buchstaben denselben als Oberterz, durch den Strich unter dem Buchstaben aber als Unterterz, die zweite Terz durch zwei, die dritte durch drei Striche etc., so dass die Buchstabentonschrift jetzt genau die Schwingungszahl der Intervalle verrät:

Jeder Strich bedeutet die Vertiefung, resp. Erhöhung des durch lauter Quintschritte gefundenen Tons um 80:81. Der Gewinn für die theoretische Betrachtung ist ein sehr erheblicher, weil die harmonische Auffassung eines Intervalls direkt durch die Buchstabentonschrift gegeben ist […]. Leider hat Helmhotz, als er diese Verbesserung in der 2. Auflage des genannten Werks annahm, dabei die Bedeutung der Horizontalstriche über oder unter dem Buchstaben vertauscht. Man muss deshalb jetzt genau zusehen, ob man die v. Öttingensche oder die verbreitetere, auch in diesem Lexikon [von Riemann 1882] mehrfach angewandte Helmhotzsche Bezeichnungsweise vor sich hat. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 132ff]