Fingersatz (1929)

Fingersatz, Applikatur (französisch: Doigter, englisch: Fingering). Für alle Instrumente, auf denen die verschiedenen Töne durch Griffe hervorgebracht werden, ist die Anwendung eines zweckmäßigen Fingersatzes Vorbedingung kunstgerechter Behandlung. Bezüglich des Fingersatzes der Streichinstrumente siehe Lage. Grundlegend ist seit dem 13. Jahrhundert für den Fingersatz der Streichinstrumente der Unterschied des diatonischen (Kleingeigen-) und des chromatischen (Großgeigen-) Fingersatzes.

Am einfachsten ist der Fingersatz bei den Blechblasinstrumenten, die so wenig Claves (Pistons, Ventile usw.) haben, dass die Finger einer Hand zu deren Behandlung ausreichen, ohne dass sie ihren Platz zu verlassen brauchen. Schwieriger ist der Fingersatz der Holzblasinstrumente, bei denen die Zahl der Tonlöcher und Klappen die der Finger beider Hände übersteigt, so dass demselben Finger verschiedene Funktionen zufallen und auch unter Umständen dieselben Klappen durch verschiedene Finger regiert werden müssen.

Am kompliziertesten aber ist der Fingersatz bei den Klavierinstrumenten (Klavier, Orgel, Harmonium usw.); hier hat er eine förmliche Geschichte und eine umfangreiche Literatur. Das ältere Spiel (vor Bach) schloss den Daumen und kleinen Finger nach Möglichkeit aus. Die folgende Periode, bis in die ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts reichend, beschränkte die beiden kurzen Finger für gewöhnlich auf die Untertasten. Die [um 1930] jüngste Phase seit Chopin-Liszt-Tausig-Bülow ignoriert die Unebenheiten der Klaviatur (Ober- und Untertasten) ganz und hebt alle Beschränkungen des Gebrauchs der kurzen Finger auf. Insbesondere die methodische Einbeziehung einer freien Beweglichkeit des Armes in die technische Unterweisung hat im Zusammenhang mit den besonderen Aufgaben, die in der neueren Klaviermusik für den Spieler entstanden sind, zu einer vielfach ganz individuellen Mannigfaltigkeit in der Art des Fingersatzes geführt. Dennoch darf der Fingersatz für die verschiedenen Tonleitern und Arpeggien, Doppel- und Akkordgriffe als allen gemeinsame einheitliche Grundlage gelten, auf der sich dann erst die besonderen Eigenheiten abweichend entwickeln. Für die Klaviermusik bis zum ersten Viertel des 19. Jahrhunderts einschließlich ist für das Legatospiel die wirkliche Fingerbindung, ohne dass Unterstützung durch das Pedal notwendig wäre, als stilgerecht anzusehen. Erst in der [um 1930] jüngeren Klaviermusik, in der das Pedal zur Klangfärbung ohnehin in der Regel als selbstverständlich vorausgesetzt ist, entstand die Möglichkeit, auf die Bindung durch den Fingersatz auch in Fällen, wo sie erreichbar wäre, zu verzichten und durch das Pedal zu binden. Soll die dadurch begünstigte freiere Beweglichkeit des Spielorganismus aber nicht einer lediglich dilettantischen Bequemlichkeit, sondern einem gesteigerten künstlerischen Ausdruck dienen, so bedarf der Fingersatz auch dabei einer durchdachten Regelmäßigkeit, die sich in erster Linie aus einer sinnvollen Anpassung an die Gliederung der musikalischen Figuren ergeben kann. Soweit von den Komponisten herrührende Fingersätze gegeben sind, wird auch stets zu prüfen sein, wie weit sie einem beabsichtigten Ausdruck entsprechen. Der Gedanke, die Wahl des Fingersatzes durch die Motivbildung bestimmen zu lassen und so der Phrasierung dienstbar zu machen, ist besonders durch H. Riemann in seinen Phrasierungsausgaben durchgeführt worden.

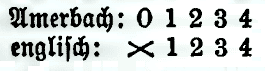

Die englische Bezeichnung des Klavierfingersatzes ist eine abweichende, da sie wie die Applikatur der Streichinstrumente den Zeigefinger als ersten zählt und den Daumen durch ein + markiert. Diese (jetzt [um 1930] allmählich der deutschen weichende) englische Bezeichnung entspricht der älteren deutschen, nur bezeichnete letztere den Daumen mit 5 (Schule Paul Hofhaimers und wahrscheinlich auch K. Paumanns; vgl. M. Seiffert, Geschichte der Klaviermusik, Seite 11ff) oder 0 (Amerbach 1571). Die ältere englische (noch bei H. Purcell) zählte aber die Finger der linken Hand umgekehrt, so dass das + dem kleinen Finger zukam.

Mit der Aufstellung von Prinzipien eines vernünftigen Klavierfingersatzes beschäftigen sich alle größeren Klavierschulen; doch sind auch eine Anzahl Bücher erschienen, welche sich lediglich mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigen, von denen genannt seien: J. K. F. Rellstab, Anleitung für Klavierspieler (1790); L. Adam, Méthode ou principe général de doigté (mit Lachnith, 1798); Ch. Neate, An Essay on Fingering (1855); L. Köhler, Der Klavier- Fingersatz (1862); Otto Klauwell, Der Fingersatz im Klavierspiel (1885); G. A. Michelsen, Der Fingersatz beim Klavierspiel (1896); H. Nürnberg (gest. 1894 in Berlin), Grundregeln des Klavierfingersatzes. [Einstein/Riemann Musiklexikon 1929, 508f]