Tonleiter (1882)

Tonleiter ist nach der älteren Musiklehre identisch mit Tonart (siehe dort). Seit aber die neuere Theorie die Terzenverwandtschaft der Töne und Klänge erkannt hat (siehe Tonverwandtschaft), erscheint es als Willkür, z. B. den E-Dur-Akkord und As-Dur-Akkord als nicht zur C-Dur-Tonart gehörige Klänge zu betrachten. Der Begriff der Tonart ist daher zu dem der Tonalität (siehe dort) erweitert worden, während die Tonleiter als Akkord der Tonika mit Durchgangstönen erscheint:

Durtonleiter (C-Dur)

Wie der tonische, kann aber auch jeder andere Akkord der tonalen Harmonik mit Durchgangstönen auftreten. Soll die Tonalität scharf ausgeprägt bleiben, so werden die Durchgänge so gewählt werden müssen, dass die der Tonika angehörigen Töne bevorzugt werden. Die dann zum Vorschein kommenden Skalen sind zunächst die alten Kirchentöne (oder griechischen Oktavengattungen), die Skala der Dominante:

mixolydisch oder (mit ♯) ionisch

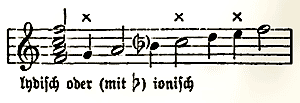

die Skala der Unterdominante:

lydisch oder (mit ♭) ionisch

die Skala der Paralleltonart:

äolisch (mit ♯ dorisch) oder [melodisch] Moll

die Skala der Mediante:

phrygisch

die Skala der Submediante:

dorisch (mit ♭ äolisch) oder [melodisch] Moll

(Die der Tonika - C-Dur-Akkord - angehörigen Töne sind mit x bezeichnet.)Jede dieser Skalen kann natürlich auch von Terz zu Terz oder Quinte zu Quinte laufen. Nicht der Umfang ist das Maßgebende für die Bedeutung, sondern der Klang, in dessen Sinn die Skala verstanden wird und der durch die Harmonie ausgeprägt ist, mit welcher die Skala auftritt.

So aufgefasst, können die Kirchentöne noch heute eine große Bedeutung für die Lehre des Kontrapunkts gewinnen. Doch ist die Lehre auf diese Weise bisher [um 1880] noch nicht behandelt worden. Die Kontrapunktlehrer, welche an den Kirchentönen festhalten, erkennen den modernen Begriff der Tonarten nicht an, obgleich sich beide, wie man sieht, vortrefflich vereinigen lassen. Sie abstrahieren überhaupt von der Harmonielehre und lehren in der alten empirischen Weise des 16. Jahrhunderts. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 929f]